Techniktheorie

Was ist Technik

Was ist Technik

- Die Indogermanische Wurzel bedeutet so viel wie "flechten", "zusammenfügen", "verbinden" und bezieht sich auf die Bearbeitung von Stein und Holz (vgl. Friesacher 2010, S. 296, Tüg 2014, S. 6).

- Das Wort Technik leitet sich aus dem griechischen techné („τέχνη“) ab (vgl. Tüg 2014, S. 6).

- Aristoteles verbindet mit dem Techné-Begriff Wissen und Handeln: "Technik ist ein auf Tun gerichtetes Wissen oder ein auf Wissen gegründetes Handeln" (vgl. Tüg 2014, S. 6).

- Im Lateinischen wird der Sachverhalt von „τέχνη“ durch die Wörter "ars" und "machina" ausgedrückt (vgl. Tüg 2014, S. 9).

- 1706 wird der Begriff "Technology" als "a descritption of Arts, especially the Mechanical" beschrieben (vgl. Tüg 2014, S. 9).

- 1777 formt Beckmann den Modernen Technikbegriff mit "Technologie als "Verfahrenstechnik" und (etwas weiter gefasst) als "die Wissenschaft von der Produktion und ihren Prozessen" (vgl. Tüg 2014, S. 10).

- 1877 pägt Knapp die Auffassung von Technik als eine Organprojektion (der Hammer als Verlängerung des Armes, das Messer als verbesserter Schneidezahn) (vgl. Tüg 2014, S. 10).

- Das Wort Technik ist ein im 18. Jahrhundert aus dem Französischen übernommener Terminus (vgl. Friesacher 2010, S. 296).

- Im 20. Jahrhundert verengt sich der Technikbegriff auf künstlich hergestellte Gegenstände und grenzt sich vom Begriff der Technologie (als "technikbezogenes Wissen" oder "Anwendung des technikbezogenen Wissens") ab (vgl. Tüg 2014, S. 11).

Quellen

- Heiner Friesacher (2010) Pflege und Technik - eine kritische Analyse. Pflege & Gesellschaft 15. Jg., H4

- Florian Tüg (2014) Technik und technisches Artefakt. Eine Untersuchung zum ontologischen Status technischer Artefakte. Dissertationsschrift.

Heute werden mit Technik die künstlichen Gegenstände und Verfahren bezeichnet, die praktischen Zwecken dienen (vgl. Sachse 1992a: 359, Fischer 2004). Damit ist ein enger Technikbegriff definiert.(Friesacher 2010, S. 296, zitierte Quellen siehe dort)

Ein weiter Technikbegriff beinhaltet jede regelgeleitete und planmäßig als Mittel eingesetzte Fertigkeit in beliebigen Bereichen menschlichen Handelns (Ropohl 1991: 17)

(Friesacher 2010, S. 296).

Technik als äquivoker Name

- Technik ist Mehrdeutig (äquivoker Name, Homonym)

- Fragt danach, was Technik ist.

- Ein grober Rahmen wird festgelegt ("Extension" des Technikbegriffs)

- Die Bedeutung ("intension") des Begriffs wird im jeweiligen Diskurskontext präzisiert.

- Problematisch: Das Problem der Definition wird verschoben und die Anschlussfähigkeit des Begriffs ist gefährdet.

- Praxiserfahrung: Als Kommunikationsstrategie geeignet, weil Missverständnisse so als selbstverständlich eingeführt werden können.

Technik als Reflexionsbegriff

- Fragt danach, was Technik bedeutet

- Die empirische Extension des Begriffs wird offen gelassen.

- Die Bedeutung (Intension) wird als semantischer Kern gefasst.

- Problematisch: Die Reichweite einer solchen Definition geht nicht über altbekannte, essentialistische Definitionsversuche von Technik hinaus.

- Praxiserfahrung: Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung durch die Fokussierung auf die Bedeutung ggf. eine praktikable Lösung sein.

Technik als sozialkritische Deutung

- Fragt danach, wie Technik hinsichtlich des Lebens und Selbstverständnisses des Menschen gedeutet wird.

- Ein grober Rahmen wird festgelegt ("Extension" des Technikbegriffs)

- Die Bedeutung ("intension") des Begriffs wird im jeweiligen Diskurskontext präzisiert.

- Problematisch: Das Potenzial der Technik wird nur fokussiert betrachtet - nämlich in Bezug auf die aktuelle Erfahrung.

- Praxiserfahrung: Spiegelt die "Glorifizierung" oder "Verteufelung" von Technik wieder.

Quellen

- Florian Tüg (2014) Technik und technisches Artefakt. Eine Untersuchung zum ontologischen Status technischer Artefakte. Dissertationsschrift.

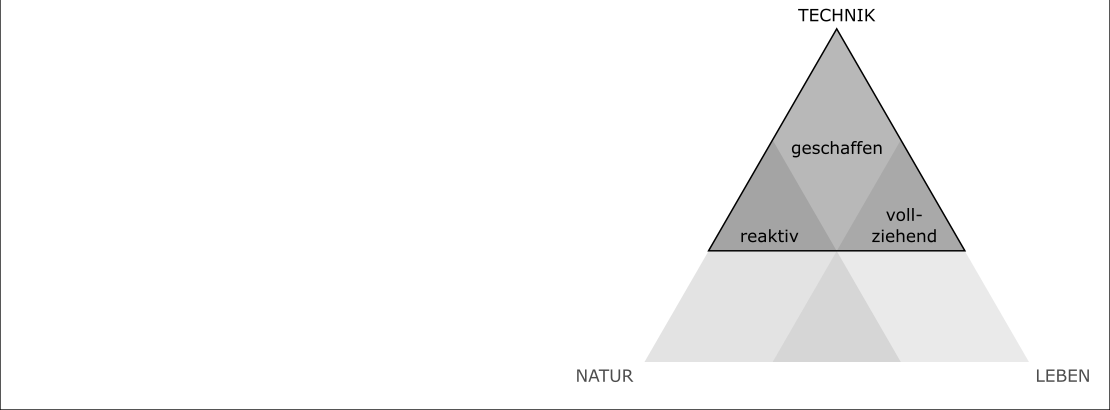

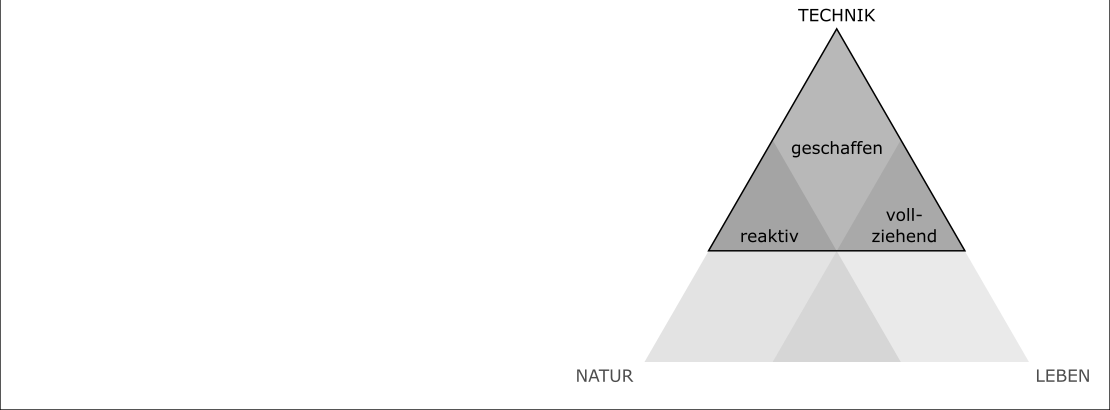

- geschaffen: modifiziertes und antizipiertes, kontingenterweise entstanden.

- reaktiv: vollständig Gesetzen unterworfen, zwischen Input und Output vermittelnd

- vollziehend: kann nur über die Zeit erstreckend begriffen werden.

Technik ist "geschaffen"

- Technik ist das künstlich hergestellte. Technik zeichnet sich aus durch:

- Modifikation (durch Bearbeitung entstanden)

- Antizipation («um zu») - um etwas zu erreichen

- Kontingenz («nicht zwangsläufig»)

- Natur und Leben sind Gegeben, sie sind vorhanden bzw. vorfindbar. Sie zeichnen sich aus durch:

- Selektion («genutzt als»)

- Zufall («wirkt als»)

- Deterministisch (durch Naturgesetze festgelegt)

- Intention: Gibt es - wie bei der Technik - eine Absicht im Schaffensprozess?

- Interpretation: Kann eine mögliche Absicht des Schöpfers - wie bei Nautur und Leben - nur durch Interpretation erschlossen werden?

Technik ist "reaktiv"

- Leben ist aktiv und selbstbezüglich. Leben zeichnet sich aus durch:

- Individualität (z.B. durch Selbstbewegung, Selbsterhaltung, Selbstorganisation)

- Technik steht wie die (unbelebte) Natur dem Leben als reaktiv gegenüber.

- Vollzüge sind vollständig durch allgemeine Gesetze / Ursache-Wirkungs-Verhältnisse bestimmt.

- Einem spezifischer Input folgt ein spezifischer Output

- Konstruktion: Besteht etwas - wie Technik und Natur - aus Handlungsschritten oder Teilchen?

- Motivation: Ist etwas - wie das Leben - aktiv und gibt es individuelle Entscheidungen?

Technik ist "vollziehend"

- Natur ist vorstellig

- Natur ist primär räumlich – die Dimension «Zeit» spielt eine nachrangige Rolle

- Technik steht wie das Leben der Natur als Vollziehend gegenüber

- Primär zeitlich, bewegt: Technik erstreckt sich im wesentlichen über eine Zeitspanne.

Erschliessende Fragestellung:

- Funktion: Hat etwas - wie Technik und Leben - eine funktionale Struktur, die immer in Relation zu einem Ziel/Prozess/System steht?

- Manifestation: Kommt etwas - wie die Natur - zeitlos zur Erscheinung?

Quellen

- Florian Tüg (2014) Technik und technisches Artefakt. Eine Untersuchung zum ontologischen Status technischer Artefakte. Dissertationsschrift.

Missverständnis & Begriffsabgrenzung

Drei zentrale Ursachen von Missverständnissen und Kontextvorstellungen in der Praxis

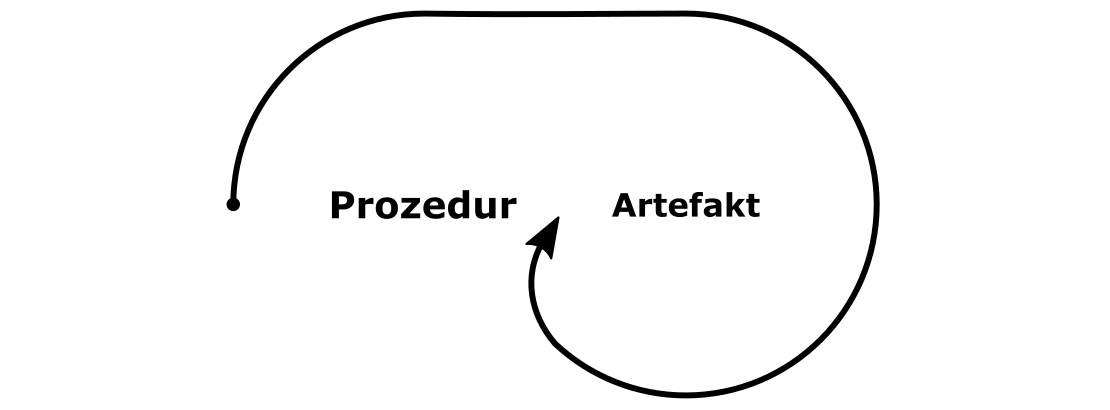

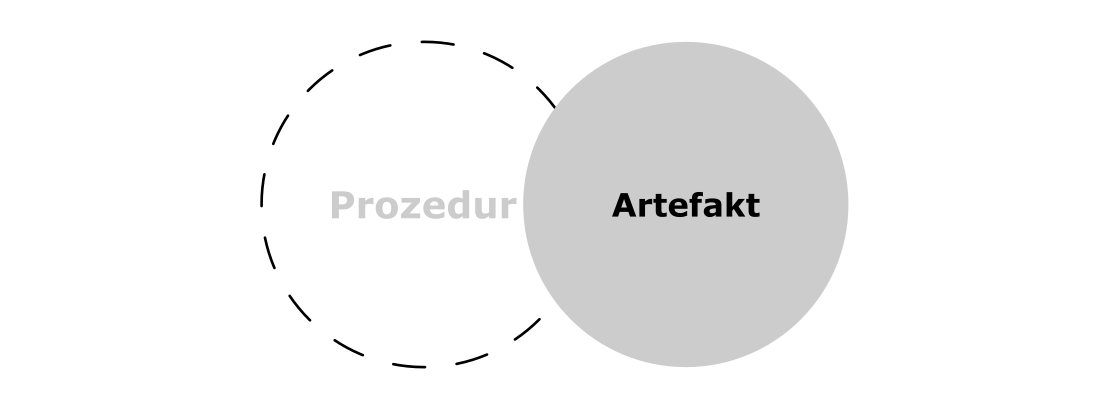

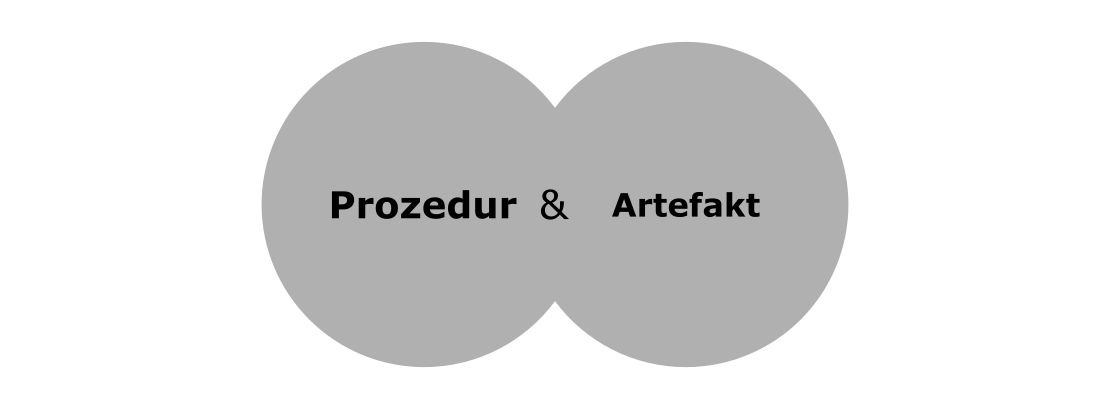

Missverständnisse können entstehen, weil wir aus einer anderen Position bzw. Grundverständnis heraus versuchen zu verstehen. Wenn ich an eine Prozedur denke und mein Gegenüber ein Artefakt beschreibt, entstehen Missverständnisse. "Es läuft rund" - kann sowohl einen gelungenen Prozess als auch ein Artefakt beschreiben. Damit ist ein Missverständnis angelegt, das durch Präzisierung aber auch immer deutlicher werdende Konflikte aufgelöst werden kann.

Der Technikbegriff hat sich historisch in seiner Bedeutung von einer Prozedur hin zum Artefakt hin zu beidem entwickelt:

- Die Technik des Feuermachens beschreibt eine Prozedur.

- Das Rad ist ein Artefakt.

- Die physikalische Erscheinung "Elektrischer Strom" ist assoziiert mit dem Begriff der Technologie (also der Wissenschaft vom Einsatz der Technik) bzw. Prozessen und Artefakten. Andere weite Begriffe sind Informations- und Kommunikationstechnologien, Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz etc.

- Der sokratische Dialog ist eine Handlungstechnik.

Selbst wenn wir Technik ausdifferenzieren und über Gattungsbegriffe sprechen: "Fahrrad", "Tisch", "Stuhl", bemerken wirr Missverständnisse, sobald wir ins Detail gehen. Denken wir an ein Rennrad oder ein Mountainbike? Denken wir an einen Couchtisch oder einen Tapeziertisch? Sprechen wir von einem Lehnstuhl oder einen Freischwinger? Konkret am Gattungsbegriff der "Ortungsgeräte" können wir verschiedenste Differenzierungskriterien feststellen:

- Funkstandard (z.B. LTE, LoRa, NB-IoT)

- Notwendige Infrastruktur

- Energieverbrauch

- Sendehäufigkeit

- Akkugrösse/Energieversorgung

- Wertzuschreibungen (Stigmatisierung, Schmücken)

- Funktionen (Ortung, Tracking, Positionsbestimmung)

- Aus all diesen Faktoren lassen sich unterschiedlichste Konzepte ableiten, z.B.

- Ein Gerät, mit dem eine Brieftaube geortet wird hat andere Anforderungen an Grösse und Gewicht als ein Gerät, mit dem ein Bagger geortet wird.

- Ein Gerät, mit dem kontinuierlich der Aufenthaltsort eines Menschen nachgezeichnet werden soll (Tracking) muss andere Anforderungen erfüllen als ein Gerät, mit dem nur im Notfall eine Position bestimmt und übermittelt werden soll.

Bewertungen führen zu Missverständnissen, weil wir häufig davon ausgehen, dass unser Gegenüber diese Bewertung teilt. Mein Gegenüber kann aber ganz andere "gute" Erfahrungen gemacht haben als ich - oder sogar im gleichen Thema "schlechte" Erfahrungen. Diese Erfahrungen beeinflussen aber, wie wir zuhören und deuten.

Unterschiedliche Bewertungen können sich ergeben aus

- Perspektive verschiedener Akteure

- der Person (die Pflege beansprucht - oder die Pflege erbringt)

- Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft (quadruple Helix) + Umwelt (quintuple Helix)

- die Technik missbräuchlich nutzen

- Wertebezogenen Positionen (Ethik, Moral, Werte)

- Fachlichen Positionen (erwünschte, unerwünschte Effekte

Beispiel: elektrischer Fensterantrieb:

- Funktion: Der Fensterantrieb öffnet bzw. schliesst das Oberlicht, sobald ich den Motor entsprechend ansteuere. Ich öffne also nicht mehr das Fenster selbst - sondern betätige einen Schalter, der irgendwo positioniert sein kann oder nutze eine Automatisierungsregel. Da wird also eine Struktur und/oder ein Prozess verändert.

- Ressourcen: Der Antrieb verbraucht mehr Ressourcen als ein manueller Verschluss. Das kann ich jetzt aus Perspektive der Umwelt aber auch aus Perspektive der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes betrachten. Habe ich über- oder Unterbeschäftigung? Wie schaut es mit dem Fachkräftemangel aus?

- Bewegung: Und aus Perspektive der Bewegung macht es einen Unterschied, ob ich eine Automatisierung einführe, einen Knopf drücke oder das ganze Fenster bewege. Für manche Menschen ist es wichtig, sich zum Fenster zu bewegen um es zu öffnen, weil sie damit ihren Körper trainieren. Anderen Menschen ist das gar nicht möglich, sich überhaupt zum Fenster zu bewegen.

- Diese Veränderung kann zu einem Besseren oder schlechteren Lüften führen - und damit zu mehr oder weniger Schimmel. Das Beeinflusst die Bewertung des Gerätes durch die Wohnungswirtschaft - aber auch aus gesundheitlichen Perspektiven.

Welchen Effekt haben Missverständnisse?

Missverständnisse können dazu führen, dass wir im Dialog von einer fachlichen Ebene auf die Beziehungsebene fallen. Die Ursachen I und II führen wiederholt zu einer Herabstufung der Kompetenz bzw. der Auffassungsgabe des Gegenübers, während III) wiederholt zu moralisierender Ablehnung führen. Wenn Probleme auf der Beziehungsebene auftreten, ist ein konstruktiver fachlicher Dialog nicht mehr möglich.

Es hört doch jeder nur, was er versteht. (Goethe)

Wie können wir mit Missverständnissen umgehen?

- Wenn wir Missverständnisse als normal annehmen, können wir gezielt nach Ihnen suchen und Irritationen sensibler wahrnehmen.

- Wenn wir den Kontext offen legen aus dem heraus wir bewerten, ist unsere Bewertung nachvollziehbarer.

- Wenn wir uns auf eine verbale Sprache konzentrieren, wird das Augenmerk auf den Vollzug - auf das, was Technik bewirkt gelenkt.

- geschaffen: modifiziertes und antizipiertes, kontingenterweise entstanden.

- reaktiv: vollständig Gesetzen unterworfen, zwischen Input und Output vermittelnd

- vollziehend: kann nur über die Zeit erstreckend begriffen werden.

Technik ist "geschaffen"

- Technik ist das künstlich hergestellte. Technik zeichnet sich aus durch:

- Modifikation (durch Bearbeitung entstanden)

- Antizipation («um zu») - um etwas zu erreichen

- Kontingenz («nicht zwangsläufig»)

- Natur und Leben sind Gegeben, sie sind vorhanden bzw. vorfindbar. Sie zeichnen sich aus durch:

- Selektion («genutzt als»)

- Zufall («wirkt als»)

- Deterministisch (durch Naturgesetze festgelegt)

- Intention: Gibt es - wie bei der Technik - eine Absicht im Schaffensprozess?

- Interpretation: Kann eine mögliche Absicht des Schöpfers - wie bei Nautur und Leben - nur durch Interpretation erschlossen werden?

Technik ist "reaktiv"

- Leben ist aktiv und selbstbezüglich. Leben zeichnet sich aus durch:

- Individualität (z.B. durch Selbstbewegung, Selbsterhaltung, Selbstorganisation)

- Technik steht wie die (unbelebte) Natur dem Leben als reaktiv gegenüber.

- Vollzüge sind vollständig durch allgemeine Gesetze / Ursache-Wirkungs-Verhältnisse bestimmt.

- Einem spezifischer Input folgt ein spezifischer Output

- Konstruktion: Besteht etwas - wie Technik und Natur - aus Handlungsschritten oder Teilchen?

- Motivation: Ist etwas - wie das Leben - aktiv und gibt es individuelle Entscheidungen?

Technik ist "vollziehend"

- Natur ist vorstellig

- Natur ist primär räumlich – die Dimension «Zeit» spielt eine nachrangige Rolle

- Technik steht wie das Leben der Natur als Vollziehend gegenüber

- Primär zeitlich, bewegt: Technik erstreckt sich im wesentlichen über eine Zeitspanne.

Erschliessende Fragestellung:

- Funktion: Hat etwas - wie Technik und Leben - eine funktionale Struktur, die immer in Relation zu einem Ziel/Prozess/System steht?

- Manifestation: Kommt etwas - wie die Natur - zeitlos zur Erscheinung?

Quellen

- Florian Tüg (2014) Technik und technisches Artefakt. Eine Untersuchung zum ontologischen Status technischer Artefakte. Dissertationsschrift.

Akteur-Netzwerk-Theorie

- "Technik bremst mich aus."

- "Technik unterstützt mich."

- "Das System fällt aus."

- "Technik versagt."

- "Der Schuh drückt."

- "Mein PC ist abgestürzt"

- Die Akteur-Netzwerk-Theorie hat sich als eigenständige Posittion zwischen technischem und sozialem Determinisumus in der Wissenschafts- und Technikforschung etabliert (vgl, Beliger & Krieger 2006, S. 9).

- Theorien, die entweder technisch oder sozial gewichtet sind eignen sich nicht, um die komplexe Durchdringung von Technik und Gesellschaft adäquat zu beschreiben (vgl, Beliger & Krieger 2006, S. 9).

- Das zusammenleben und Zusammenwachsen von Mensch und Technik macht die ANT zur Schlüsselthorie (vgl, Beliger & Krieger 2006a, S. 15).

- Die Vermenschlichung bzw. Sozialisierung der Maschine stärkt die Bedeutung der ANT (vgl, Beliger & Krieger 2006b, S. 15).

- Die methodologische Symmetrie scheint gefährdet die Anschlussfähigkeit der ANT an gegenwärtige soziologische Grundlagentheorien (vgl, Beliger & Krieger 2006b, S. 35).

Quellen

- Andréa Beliger, David J. Krieger (2006a) Vorwort. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 9-11

- Andréa Beliger, David J. Krieger (2006b) Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 13-50

- Madeleine Ankrich (2006a) Die De-Skription Technischer Objekte. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 406-428.

- Ein Aktant ist, was immer agiert oder Handlungen verlagert (vgl, Ankrich und Latour 2006, S. 399-400).

- Handlungen sind definiert als eine Reihe von Performanzen gegenüber Herausforderungen und Prüfungen.

- Aktanten sind mit Kompetenzen ausgestattet, die sich aus Handlungen ableiten.

- Ein Akteur ist ein Aktant, der mit einem Charakter ausgestattet sind (normalerweise anthropomorph) (vgl, Ankrich und Latour 2006, S. 399-400).

Quellen

- Madeleine Ankrich, Bruno Latour (2006) Zusammenfassung einer zweckmässigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 398-405

Praxisrelevanz

- Aktanten - sind beeinflusst durch Vorgaben und Einschreibungen. (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 400).

- Das bedeutet:

- Wie menschliche Akteure mit Technik umgehen, hängt von deren Vorwissen ab.

- Wie Technik auf das menschliche Verhalten reagiert, hängt on dessen Funktion/Design ab.

Wissenschaftsrelevanz

- Das Script ist das Ziel der wissenschaftlichen Analyse, ein Text von dem, wie die verschiedenen Akteure innerhalb des Settings miteinander reagieren (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 400).

- Die Deskription ist ein Verfahren zum Entschlüsseln von Eigenschaften oder Botschaften die Scripter hinterlegt haben (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 400).

- Die De-Scription ist nur möglich, wenn ein aussergewöhnliches Ereignis (eine Krise) - die Richtung der Übersetzung von Dingen zurück zu Worten modifiziert und der Analytiker*in erlaubt, die Bewegung von Worten zu Dingen nachzuzeigen (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 400):

- Wir werden mit einem neuen oder fremden Setup konfrontiert (exotische oder pädagogische Position)

- Ein Versagen, das die inneren Mechanismen eines Setups enthüllt (Situation des Zusammenbruchs)

- Historische Situationen (retrospektiv, in Echtzeit Beobachtet, als Gedankenexperiment)

- Experimentelle Intervention (auf individueller oder kollektiver Ebene)

Einschreibungen

- Inskription (inscription): Durch Scripter eingeschriebene "verhaltensvorschrift" (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 400).

- Transcription (transcription): Verlagerung oder Übersetzung (vgl. Johnson 2006, S. 254)

Setzungen

- Vorgaben, die antizipiert werde, die erlauben oder verbieten und Moralität eines Settings sowohl in negativer (was es vorschreibt) als auch positiver Hinsicht (was es gestattet) ausdrücken (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 401).

- Präskriptionen (prescription)

- Proskriptionen (proscription),

- Gewährungen (affordances)

- Erlaubnisse (allowances)

- Prä-Inskription (pre-inscription): Kompetenzen, die von Akteuren erwartet werden können, bevor sie am Setting eintreffen und notwendig sind, um eine Krise zwischen Präskription und Subskription aufzulösen (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 402).

- Circumskription (Umgrenzung, Eingrenzung, Begrenzung, circumscription): Die Grenzen, die das Setting sich selbst inskribiert (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 402).

- Conskription (Einberufung, conscription): Beschreibt die Reichweite eines Settings über seine Circumskription hinaus. Conskriptionen machen prä-Inskriptionen vorteilhafter für ein Setting (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 402).

- Schnittstellen (interfaces): limitieren Kluften zwischen Prä-Inskription, Circumskription und Conskription (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 402).

- Stöpsel (plugs): [Unklar - sind ggf. das "Gegenteil" von Schnittstellen).

- Askription (ascritpion): sekundärer Zuschreibungsprozess im Setting (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 403).

Reaktionen

- Subscription (subscription): Unterordnung als Reaktion auf das was Vorgeschrieben oder untersagt wird (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 401-402).

- De-Inscription(de-inscritption): Gegenteil der Subscription (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 401-402).

- Re-Inskription (re-inscription): Derselbe Sachverhalt wie Inskription, jedoch Bewegung/Feedbackmechanismus gesehen. (vgl. Ankrich und Latour 2006, S. 403).

- Rückverteilung von Kompetenzen und Performanzen (redistributing competencies and performances):

Akteure

- Skripter: Akteure, die Botschaften festlegen (z.B. Ingenieur*innen, Erfinder*innen, Hersteller*innen, Designer*innen).

- Enscripter:

- Designer:

- Autor:

Quellen

- Madeleine Ankrich, Bruno Latour (2006) Zusammenfassung einer zweckmässigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 398-405

- Jim Johnson (aka Bruno Latour) (2006) Die Vermischung von Menschen und Nicht-Menschen: Die Soziologie eines Türschliessers. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 237-258

Der Begriff der Übersetzung adressiert den Netzwerkgedanken und die Transformation. Er bedeute also nicht eine sprachliche Übersetzung, die nach einem analog sucht. Vielmehr kann der Begriff in Anlehnung an das Übersetzen von einem Ufer zum nächsten gedeutet werden, oder in einer Transformation von Drehmoment und Geschwindigkeit in einem Getriebe oder aber der Veränderung einer Bewegung in einem mit elastischen Bändern verbundenen Netzwerk von Gegenständen mit verschiedener Masse.

Quellen

- Madeleine Ankrich, Bruno Latour (2006) Zusammenfassung einer zweckmässigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 398-405

Unerwünschte Effekte

- Die Erforschung von technischen Komponenten von Geräten produziert kein fokusseirtes Bild, weil es immer einen unklaren Kontext oder einen Hintergrund mit veschwommenen Grenzen gibt. (vgl. Ankrich 2006, S. 407).

- Unerwünschte Effekte erlauben es, Bedarfe genauer zu fassen, denn: "wenn wir die elementaren Mechanismen der Abstimmung beschreiben wollen, müssen wir Umstände finden, in denen das Innen und Aussen von Objekten nicht gut zusammenpassen." (vgl. Ankrich 2006, S. 409)

Quellen

- Madeleine Ankrich (2006a) Die De-Skription Technischer Objekte. In: ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript. S. 406-428.